主页>「全息剧场技术服务」>「全息剧场技术服务」>我对《乐观的悲剧》的舞美处理

我对《乐观的悲剧》的舞美处理

[引言] 我对《乐观的悲剧》的舞美处理 我曾有幸设计了伏谢沃洛德维什涅夫斯基的《乐观的悲剧》。这出戏的成功上演,使我有机会把自己酝酿已久的关于舞台形式多样化的见解,公之于众。 在设计《乐观的悲剧》时,我觉得,任何为色彩而色彩、为追求造型效果而追求……

我对《乐观的悲剧》的舞美处理

我曾有幸设计了伏谢沃洛德·维什涅夫斯基的《乐观的悲剧》。这出戏的成功上演,使我有机会把自己酝酿已久的关于舞台形式多样化的见解,公之于众。

在设计《乐观的悲剧》时,我觉得,任何为色彩而色彩、为追求造型效果而追求造型效果的矫饰都是特别要不得的。在我们的演出中,真正的效果和真正的绚丽多彩,应该是从诗意的独特性和剧本本身的潜在内容中产生出来的东西。

读过伏谢沃洛德·维什涅夫斯基的剧本后,悲剧中的形象立刻长久地占据了我的想象。起初,只是呈现出来一些他们雄伟的、但是杂乱的、甚至是些若隐若现的捉摸不住的形象。但透过无数的形象群,其中有一个形象开始成了牢固的主导形象——迈着钢铁般步伐的行军队伍的形象。因此就出现了以政委为首的这支队伍行进着,行进着,越走越高……的想象。这个行军形象自始至终地贯穿在我设计这出戏的整个过程中。设计中所有的问题的解决,都服从这个形象。它成了设计中的“最高任务”。这样,就给我提出了第一个具体的任务——在戏的设计中找到队伍行军的道路。第二个任务是要从伏谢沃洛德·维什涅夫斯基的浩繁复杂的悲剧形象中强调和鲜明地表现一种东西,这就是天空——从头到尾一直不离开舞台的天空——一会儿是安静庄严,一会是狂风怒吼,而到戏的最后,是银河横穿的辽阔天空。这两个基本任务既决定了装置的技术方法:用能够转动的大路——转盘;也决定了照明设计:变化万端的活天空(幻灯)。

在实践自己的构思之前,在制作会上,我讲述了自己的构思:

从伏谢沃洛德·维什涅夫斯基的剧本里,我看到了体质虚弱的,但为伟大的列宁思想所激动,充满了活力的女政委正在无政府主义者阴闭的巢穴里进行活动。她组织和训练了水兵队伍。把他们从闭塞的和束缚着他们的军舰下甲板的洞穴里领到受着风暴洗礼的喀琅斯塔德的自由的空气中来,穿过18年的寒峻的彼得堡把他们领往塔夫里亚的广阔天地;无尽头的大路盘延在大地上,沿着它,沿着这大地,我们的主人公在不间断的变幻无穷的天空下行进着,活动着。部队的这种活动——这是主要的东西。景的变化很强烈(当众换景),形象是写实的,但是非常简练,任何东西也不能妨碍看到这条大路和部队的运动。布景的色调是严肃的、灰色的,而只有一块鲜艳的、炙热的色点——这就是在剧的开始和结尾——序幕和尾声中的红旗。

自然,当我们在实现自己的这种想法的时候,我们的注意力完全放到了这样一个点上,即要设计出一种能够为演员和导演提供出十分方便有利的条件的图样。

第一幕第二景还是在同一闭塞的军舰下甲板里反复变化。

第三景的动作发生在甲板上,但毅然悬立的金属拱口仍旧没撤去。拱口后边远处是海,风云汹涌的天空和军舰的黑色剪影。

第一幕的收尾时出征,正像我在前面说过的那个行军的场面。这个场面是在我读过剧本以后就一直盘旋在我的脑子里的,在这一处理肯定下来以前,我一直没有能够开始其他场面的设计工作。

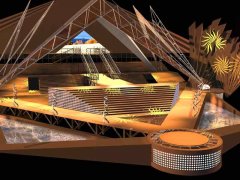

必须要把那条大路搞好,队伍要沿着它行进,路首先是必须能活动的。以便在第一幕收尾时使人感觉队伍不简单是进了侧幕后边什么地方去了,象在剧院里常做的那样,而要使队伍越驰过广阔的空间——从喀琅斯塔德的军舰上出发,经过海军总司令部,走过彼得堡,还要奔向远方,直到塔夫里亚,路——这是舞台上的基本装置。它是贯穿全剧不变的共用台子,因此,它的形状和特点必须倍加斟酌,要使它能够变换环境,使它同样地适应于所有的场面,而在每一场里又都能有助于演员的生活和动作。正像我想的那样,由于使用了极简单的转台技术和使用幻灯投射布景的办法,这个任务顺利地完成了。在这里,技术方法的简便是十分必要的,因为这可以保证演出设计构思的实现和对导演调度提供极大的帮助。

第一幕收尾的情形最后总连起来就成了这个样子:在以政委为首的部队的进军号令声中,大陆向上高升成斜坡型,移到舞台当中去,舞台开始转动,路也在移动,军舰的一些构成部件开始移掉,垂挂着的金属拱门洞升到上边去,天空开始显露出来,队伍在行进着;军舰的黑色剪影逐渐模糊、消逝,队伍在行进着;跑云开始蠕动起来,队伍在行进着;海军总部大楼的清晰的剪影从黑暗中呈现出来,队伍在行进着;队伍从张着大嘴的铁狮子旁边走过。这时背景已是被照得通量的海军总部大楼。队伍继续行进着,只到大幕落闭,队伍仍没有停止前进。

第二幕第一景是《夜袭》,水兵展开了攻击,但支持不住敌人的火力撤退下来,政委阻拦了退却的水兵并和他们一起参加了冲锋。这一景的设计是这样:夜晚,云在慢慢地浮动着;路,路后边丘岗上躺散着被打死的水兵尸体,旁边是他们的帆布水兵服、步枪和铁丝网,但是,这一场的主要视觉形象却是向观众(也就是向发动进攻的水兵)射击的突如其来的、使人意想不到的由机枪和其他武器发射出来的令人恐怖的火舌。我觉得,这突如其来的抵抗火力愈是表现得令人信服,令人可怕,向着人间地狱发动进攻的水兵们的自我牺牲精神也就愈表现得突出。

《夜袭》一场接下来换成第二幕第二景——《政委的宿营地》。这一场是在战斗结束以后。我觉得,在这里通过静穆的积云来表现暴风雨前肃穆和安静是极为重要和必要的。因为下一场——《沃惹克的宿营地》的背景已是乌云翻滚的灰暗天空。在这里发生了可怕的惨剧——打死两个被俘的军官和处决沃惹克,这一景里只有这样几件东西:驮载机枪用的四轮马车、枯树、散步着零落的乌云的黑暗天空,沃惹克本人带着自己全副酒器坐到“征收来的”大地毯上,沉醉在“征收来的”留声机放出来的音乐的享受中。

最后是第三幕。

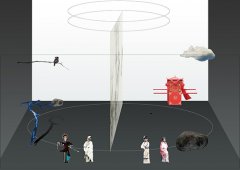

按照剧本的要求,第三幕的所有情节都是发生在草原上的晚上。都是在同一个地区,都是在这个地区的最边沿的地方。这一幕的开始,是根据政委的提议决定对来犯的敌人设下埋伏。我认为必须寻找个什么标志来表明戏的动作地点,围绕着这个标志以展开在这一幕各场里发生的事件。我想到了这样一个主意:用某个时代的古老建筑的废墟,这建筑也或许是古罗马时代留下来的。可以用来做个极为合适的、富有表现力的标志,这些石头,这个废墟,恰若是从古罗马到我们今天几千年历史生活、斗争和死亡的默言的见证者。它无疑会在具有生动的想象力的观众的头脑里唤起一系列的有意义的联想和意念。创造这种形象的必要性还在于:已经损坏了的废墟的表面,使导演有可能广泛的来安排构图的每一组形象。

从不同的角度朝向向观众展现废墟改换的样子,它周围环以半圆形斜坡状的道路。在这里我们看见了在第三幕第一场里停留在废墟附近休息的团队。篝火照着一群战士,前景区,政委和她的战友在灯光下讨论着战斗计划。废墟顶端架着挺机枪,后来在队伍被敌人包围、进行众寡悬殊的战斗的场面里,将要用这挺机枪开火。

下边一景是《夜巡》,我们再次利用转盘把废墟推远,移到深处去,而前景区,道路的最高部分升起来——形成了一个土岗,上边呆立着一块古老而笨重的原始人体形岩石。巨大的圆月在天空高照。这两个无声息的见证者(指岩石和月亮)目睹了哑嗓子打死瓦伊诺念这场诱骗杀人的骇人悲剧。

下一景是《夜战》,再次利用转盘移动废墟,改换它朝观众的角度,使其成了类似悬崖绝壁的环境,以政委为首的一部分战士在这里击退了包围他们的敌人。这一景的视觉形象气氛紧张、慢火弥天——草原上什么地方燃烧起来了,火光照亮了战士、岩石和天空。

接着,火烧的战斗场面变为表面安静下来的捕获战俘的场面。南方的星空笼罩着睡在废墟根下的被俘的水兵。银河划过整个天空。半圆的大路离开了进入梦乡的水兵移向远处。敌人的哨兵围守着我们的英雄们。他们的刺刀在黑暗中闪烁着寒光。设计的基本形象就是银河泛照的、布满星辰的天空,死亡在等待着我们的主人公。我想,在这种情况下,很难再想出什么形象可以比这种形象(即布满星辰的无边际的天空,中间出现一条银河——一条无尽头的大路的形象)可以更准确地表达整个悲剧的思想和气氛了。

这里不禁使我想起来马雅可夫斯基的一句生动的话:“……飞向群星……”。

正像我上面说过,关于序幕和尾声的艺术处理,我是按照同一个动作地点构思的,因此形象的处理也是一样的。

在尾声中重现序幕的形象的变幻是这样的:台上的大路慢慢地移动着,战士们抬着牺牲了的政委在大路上行进,星光暗淡下去。大路和转动它的台板升高,最后升到与序幕中的位置相同:在序幕中,身着白色受阅服,衣着整齐的主人公站立的地方。现在站在那里的是饱经了战斗的折磨、疲倦了的,但是不可摧残的严守纪律的红军第一团的战士们,在牺牲了的政委尸体的上空,慢慢地落下飘扬着的一面鲜红的红旗,随着红旗的出现,大幕也徐徐关闭。

当然,在这里我无法把我们想在《乐观的悲剧》的演出设计中做出来的东西全部都说出来,这不仅是因为在实现自己的构思的时候无可避免地要遇到一些各种各样的预料不到的技术性困难,还因为,在同导演构思的接触中,在同全体演员的排演工作过程中,舞台美术设计本人的构思也不可避免地要产生明显的变化。

相关业务:

北京遥在灵境国际科技文化有限公司官网 > 全息多媒体演艺 > 「灯光设计/舞美设计」 > 「全息剧场技术服务」 >

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」关于传统剧舞台美术问题 巴尔说:如果印象主义把眼睛作耳朵,表...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」舞台设计作品欣赏...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」从物质空间到意念空间到全身心的创造和感受空间,被创造与运用的...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」改变传统的观察方式,转换视角--舞美设计 艺术领域有句话:如果...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」在设计舞美上应该注重功能与情感的并重 有时候光是高效还是不够...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」我对《乐观的悲剧》的舞美处理 我曾有幸设计了伏谢沃洛德维什涅...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」《赤壁》的舞美设计在细节的处理上可谓充满着奇思妙想。舞美暗合...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」舞台舞美作为一门独特设计形态,既是涵盖导演、表演再度创作的空...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」姜浩扬:用舞美设计视觉神话 寻刀谱《图兰朵》是启蒙课 姜浩扬印...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」戏剧是受时间与空间制约的,由演员当众表演故事来反映社会生活中...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」戏剧是受时间与空间制约的,由演员当众表演故事来反映社会生活中...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」舞美在戏剧艺术中的作用 戏剧是一门综合艺术,一场戏剧演出涉及...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」戏剧表演空间与舞台美术中的装置造型艺术,是汇集多种视觉艺术形...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」戏曲舞美设计的虚拟与灵空 舞美设计师的创作不同于画家的创作那...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」舞剧红楼梦洪篇巨著化为无言的舞蹈阐释了一段凄美的爱情悲剧,作...

-

「全息剧场技术服务」

「全息剧场技术服务」《萨勒姆的女巫》舞美设计随想 《萨勒姆的女巫》直译名《坩埚》...